Geschichte der Dörfer und Weiler des Kirchspiels Rescheid

Das Alter der Dörfer und Weiler ist ungewiss. Drei römische Brandgräber aus dem 1. bis 3. Jahrhundert, die in den 1930er-Jahren auf dem „Ohmenbruch“ am Abzweig des Weges von der K68 nach Hescheld gefunden wurden, lassen nicht auf eine so frühe Besiedlung schließen. Wahrscheinlicher ist eine Besiedlung erst gegen Ende des Hochmittelalters (11. bis 13. Jahrhundert).

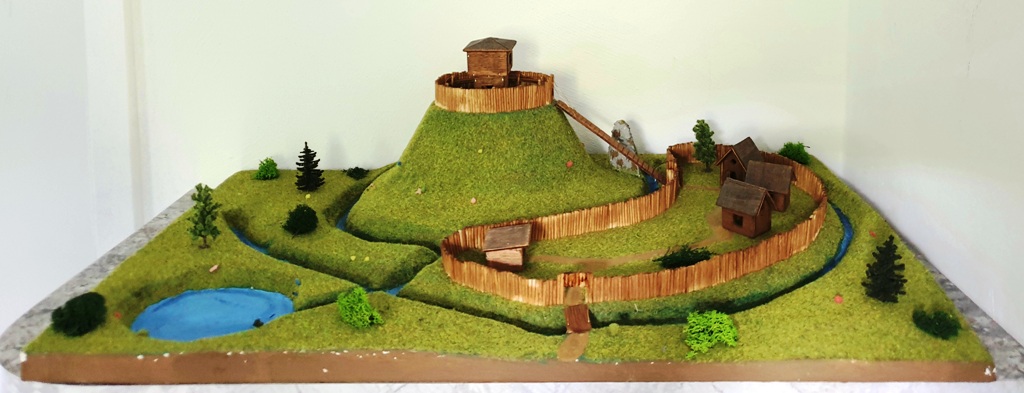

Unterhalb von Giescheid existierte im 12. Jahrhundert auf dem Burgkopf eine hölzerne Turmhügelburg (Motte).

Die Dörfer bestanden ursprünglich nur aus wenigen Höfen, die den Landesherren gegenüber abgabepflichtig waren. Die Siedlungen gehörten zu drei verschiedenen Herrschaften: Metzigeroder, Neuhaus und Schnorrenberg zu Kronenburg, Giescheid und Teile von Kamberg zu Wildenburg sowie Rescheid und der Rest von Kamberg zu Reifferscheid. Die Weiler Aufbereitung II, Grube Wohlfahrt und Schwalenbach entstanden erst später im Zusammenhang mit dem Bergbau.

Kirchlich gehörten die Kronenburger Gebiete zur Pfarre Kronenburg, die Reifferscheider und Wildenburger zur Pfarre Reifferscheid.

Diese komplizierte Herrschaftsstruktur hatte über Jahrhunderte Bestand, bis zum Ende des „Alten Reichs“ mit dem Einmarsch der französischen Revolutionsheere im Jahr 1794. Die ehemalige Kronenburger Herrschaft gehörte fortan zum Département Ourthe, die früheren Wildenburger und Reifferscheider zum Département de la Sarre.

Wegen der Entfernung zu den Pfarrkirchen in Reifferscheid und Kronenburg entstanden schon früh Kapellen in Rescheid, Giescheid und Berk, wobei der verpflichtende Sonntagsgottesdienst weiterhin in der jeweiligen Pfarrkirche abgehalten wurde.

In Berk soll bereits 1308 eine Kapelle erwähnt worden sein. Die Kapelle in Rescheid existierte schon vor 1630. Sie war damals bereits der heiligen Barbara geweiht, was auf einen Bezug zum Bergbau hinweist. Die Bartholomäus-Kapelle in Giescheid stammt aus dem Jahr 1669. Die Kapelle in Schnorrenberg wurde erst sehr viel später, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, errichtet.

Einwohner*

Vereine

Dörfer & Weiler

Stand: 31.12.2024

Modell der „Motte“ auf dem Burgkopf von Klaus Piecha. Das Modell steht in der Ausstellung im „Grubenhaus“ des Heimatvereins.

Aufteilung der Herrschaften in und um das Kirchspiel Rescheid, 1785

Rescheid

Blick auf Rescheid aus südwestlicher Richtung

Blick über den Rescheider Kirchturm in Richtung Giescheid

Blick über Rescheid vom Kirmesplatz aus

Blick über Rescheid von der Dorflinde aus

Höhe: 620-635 m ü. NHN.

Einwohner: 197 (31.12.2024)

Rescheid ist ein Ortsteil der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen. Das Dorf blickt auf eine lange Bergbaugeschichte zurück und beheimatet die historische Grube Wohlfahrt, die heute als Besucherbergwerk zugänglich ist. Inmitten der Eifellandschaft gelegen, bietet Rescheid Erholungssuchenden reizvolle Wanderwege sowie einen Einblick in die regionale Kultur. Der ländliche Charakter und die Nähe zur Natur prägen das Dorfleben und machen Rescheid zu einem beschaulichen, zugleich geschichtsträchtigen Ausflugsziel für Besucher.

Kamberg

Wegekreuz Kamberg mit Kinderspielplatz im Hintergrund

Blick über Kamberg

Ortsbild prägender, zerstörter Westwall-Bunker, Ende der 1990iger Jahre beseitigt

Höhe: 615 m ü. NHN.

Einwohner: 151 (31.12.2024)

Um das Jahr 1200 teilten die Brüder Gerhard und Philipp von Reifferscheid ihre Herrschaft auf. Philipp erhielt die neue Herrschaft Wildenburg, Gerhard Reifferscheid. Die beiden Territorien bildeten gewissermaßen einen Flickenteppich. Das Gebiet des späteren Dorfes Kamberg wurde auf beide Herrschaften aufgeteilt.

Das bedeutet aber nicht, dass zu der Zeit dort schon Häuser existierten. Die ersten Höfe dürften in Camberg (Schreibweise bis 1815 gebräuchlich) wie auch in den anderen Dörfern der Pfarre im 15., vielleicht auch schon im 14. Jahrhundert entstanden sein.

Giescheid

Blick über Giescheid

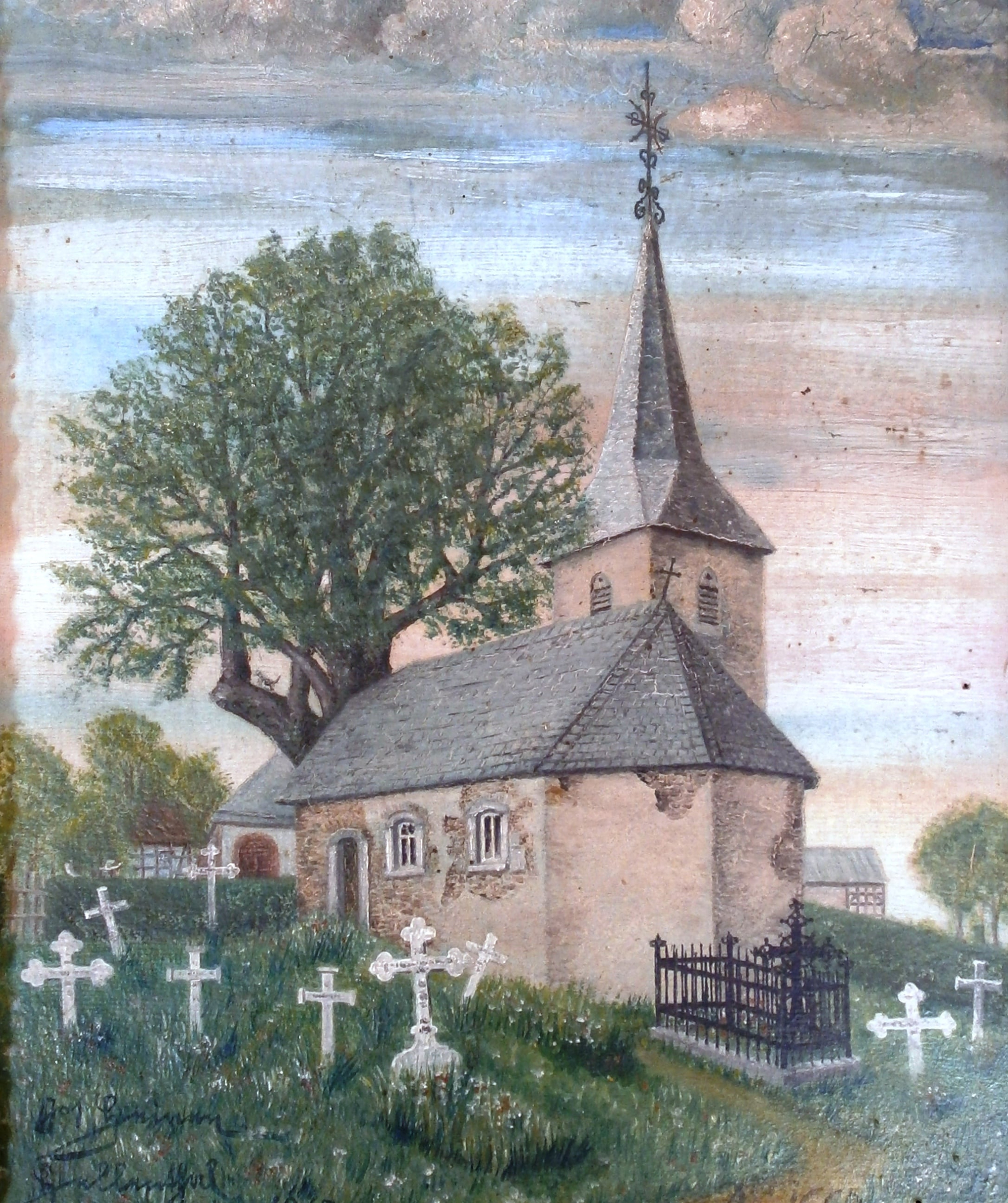

Gemälde von 1915 zu Giescheid

Begrüßungsskulptur „Kässack“ am Ortseingang Giescheid

Höhe: 630-651 m ü. NHN.

Einwohner: 90 (31.12.2024)

In seiner Chronik berichtet Pfarrer Busch (1863-1871), dass um 1690 in Giescheid vier Höfe genannt werden: Maix-Hof, Suren-Hof, Haes-Hof und Paulus-Hof. Zwei der Namen – Suren und Paulus – finden sich noch heute in Flurbezeichnungen.

Landrat Dr. Georg Bärsch erwähnt gut 50 Jahre später fünf Höfe: den Steinfelder Hof, das Hennen-Gut, das Maicks-Gut, den Paulus-Hof und den Hanzen-Hof.

Wenn vier oder fünf Höfe genannt werden, hat dies nichts mit der Anzahl der Häuser zu tun. Ein Hof bestand meist aus mehreren Wohneinheiten.

Kapelle St. Bartholomäus und hl. Maria Magdalena

Wenige arme Bauernfamilien aus Giescheid und Kamberg errichteten die Kapelle im Jahre 1669, wie die Jahreszahl auf dem Türsturz ausweist. Vermutlich waren sie es leid, ihre Toten zur Beerdigung den weiten Weg zur Pfarrkirche nach Reifferscheid tragen zu müssen. Sie legten daher neben dem Kirchlein einen kleinen „Gottesacker“ an, den auch die Kamberger bis 1803, dem Jahr der Errichtung der Pfarre St. Barbara Rescheid, nutzten.

Sichtbarer Ausdruck des Giescheider Dorflebens ist die Begrüßungsskulptur am Dorfeingang. Sie stellt einen „Kässack“ dar, eine Erinnerung an alte Zeiten, wo die bäuerlichen Dorfbewohner neben Butter auch „Klatschkäs“ (Schichtkäse) herstellten und die feuchte Käsemasse zum Abtropfen der Molke in einem Leinentuch aufhängten. Das brachte ihnen den liebevoll-spöttischen Namen „Kässäcke“ein.

Schnorrenberg

Blick auf Schnorrenberg aus südwestlicher Richtung

Höhe: 629 m ü. NHN.

Einwohner: 72 (31.12.2024)

Die Geschichte und Entstehung der Dörfer der Pfarre verlief ähnlich. Die Landesherren verliehen Lehen an den jeweiligen Höfen.

Schnorrenberg gehörte bis zum Ende des alten Reichs (1794) zur Herrschaft Kronenburg. Zwischen den Pfarrdörfern verlief also eine Landesgrenze, die auch in französischer Zeit (bis 1815) im Prinzip bestehen blieb. Schnorrenberg zählte zum Departement Ourthe, die anderen Dörfer dagegen zum Saar-Departement. Kirchlich blieb Schnorrenberg noch bis 1899 an die Pfarre Berk gebunden.

1539 taucht der „Hasenhof“ in den Schnorrenberger Akten auf, um 1600 das „Kreuzgut“. Interessant ist, dass Mitglieder der Familie Lux noch heute unter dem Hausnamen „Hase“ geführt werden, dessen Ursprung auf den Schnorrenberger Hof zurückzuführen ist. Diese Familien wohnen heute allerdings in Giescheid, Kamberg oder Rescheid.

Zu Schnorrenberg gehörte auch der „Hof auf der Gießelbach“ (heute wüst), der in der Nähe des Kreisverkehrs lag.

Die Kapelle in Schnorrenberg geht auf eine Initiative von Mathias Josef Poyck und seinem „Verwalter“ Wilhelm Söns zurück, die 1890 ursprünglich ein Heiligenhäuschen bauen wollten. Mit Genehmigung des Pfarrers aus Berk entwickelte sich daraus der Bau einer Kapelle zum Heiligen Antonius von Padua. Pfarrer Giesen aus Rescheid segnete die Kapelle am 26. August 1896 ein. Die ersten Beerdigungen auf dem Friedhof erfolgten Mitte 1898. Schließlich proklamierte Dechant Ochs am 4. April 1899 die Einpfarrung des Dorfes nach Rescheid.

Schwalenbach

Blick über Schwalenbach

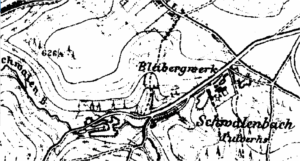

Karte von Schwalenbach, 1890

Höhe: 623 m ü. NHN.

Einwohner: 57 (31.12.2024)

Wie die Karte von 1890 zeigt, bestanden neben den Gebäuden des Bergwerks noch keine weiteren Häuser auf „der Schwalenbach“. Das Wohnhaus auf der Schachtanlage wurde in den Jahren 1889/90 erbaut. Nach einem Brand 1904 wurde es wiedererrichtet. Nach der Stilllegung des Bergwerks erwarb der letzte Bergwerksdirektor Hubert Graff das Haus. Seine Witwe verkaufte es 1930 an die Eheleute Maria und Emil Thomas.

Erst 1923/24 errichteten Elisabeth und Bernhard Krämer das zweite Haus an der Kreuzung nach Kamberg, heute Schwalenbach 27. Für den Hausbau verwendeten sie Material vom ehemaligen Maschinenförderhaus.

Neuhaus

Wegekreuz Neuhaus

Höhe: 668 m ü. NHN.

Einwohner: 24 (31.12.2024)

Geschichte

Zur Geschichte des Weilers Neuhaus existieren kaum Unterlagen. Erschwerend kommt hinzu, dass häufig zwischen Neuhaus und Metzigeroder nicht eindeutig unterschieden wird.

Während Metzigeroder sicher im 15. Jahrhundert, vielleicht auch schon im 14., existierte, dürfte Neuhaus deutlich jünger sein. Das Rescheider Pfarrarchiv führt für das Jahr 1700 eine in Neuhaus ansässige Familie an, die aber vermutlich in Metzigeroder wohnte.

Heimatforscher Johann Jütten (†) erwähnt Angaben über Baukosten vom „Neuen Haus“ aus dem Jahr 1748 ohne Angabe der Quelle.

Erst Anfang des 19. Jh. tauchen Bewohner von Neuhaus in den ausgewerteten Archiven aus. Der Rescheider Pastor Peter Müller, der aus Piesport an der Mosel stammte, brachte 1821 „ein schwächliches Weibchen, das von ihm selbst schwanger war“ in Neuhaus (in der Nachbar-Pfarre) unter.

Im Jahre 1837 stellten die zur Pfarre Berk gehörigen Weiler Metzigeroder, Neuhaus, Unter- und Oberdalmerscheiderstmals den Antrag zur Einpfarrung nach Rescheid, die aber erst 1899 erfolgte.

In Neuhaus existierten eine Försterei und ein, zeitweise florierender, Gasthof. Im „Neuen Haus“ besteht heute die „Wohngemeinschaft Neues Leben“.

Grube Wohlfahrt

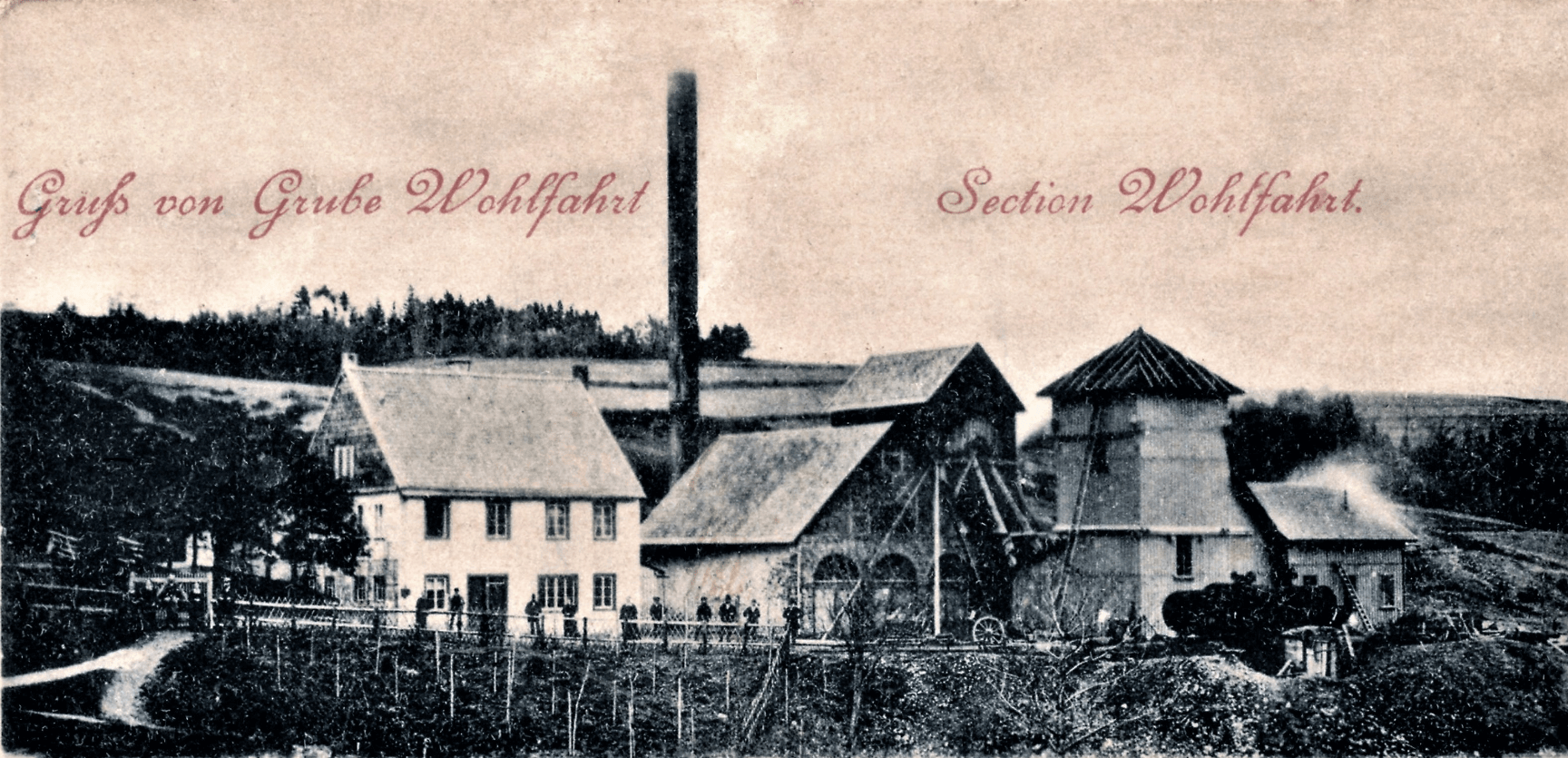

Historische Postkarte der Grube Wohlfahrt, 1899

Grube Wohlfahrt heute

Höhe: 570 m ü. NHN.

Einwohner: 5 (31.12.2024)

Das Alter des Weilers Grube Wohlfahrt lässt sich nicht feststellen. Spätestens als Barthold Suermondt (Ehrenbürger der Stadt Aachen und Gründer des heutigen Suermondt-Ludwig-Museums) 1847 dort zwei Schächte, den Barthold- und den Pumpenschacht, abteufen (Herstellung von senkrechten Hohlräumen zur Erschließung von Lagerstätten) ließ, entstanden Gebäude. Suermondt hatte die Bergbau-Konzession 1840 vom Bruder seines Schwiegervaters übernommen. Der Konzessionär John Cockerill besaß seit 1839 die Rechte am Bergbau, war jedoch plötzlich im Jahre 1840 verstorben.

Seit 1853 befand sich eine Aufbereitungsanlage in Nähe der Schächte. Dafür benötigte man mehrere Gebäude.

1857 gab Suermondt aus heiterem Himmel den Bergbau auf, obwohl die Grube hohe Gewinne erzielte. Fast 200 Bergleute standen auf der Straße.

1861 erwarb der Stolberger Brauereibesitzer und Rentier Bernhard August Wirtz das Bergwerk als Spekulationsobjekt. 1877 gelang ihm, die Grube an die englische Gesellschaft „Continental Diamond Rock Boring Company Ltd.“ mit Sitzen in London und Leipzig zu verpachten. Damit begann die Blütezeit des Bergbaus. Wirtz verlegte seinen Wohnsitz auf Grube Wohlfahrt, verzog aber später nach Bonn.

Die englische Firma agierte sehr innovativ und setzte jeweils die neuesten Technologien ein. Die Grube Wohlfahrt stellte bei Weltausstellungen aus und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Als noch die Postkutsche verkehrte, besaß die Grube schon einen Telefonanschluss. Auf Anregung der Betriebsleitung existierte damals in Rescheid schon ein Verschönerungsverein.

Vermutlich ließ Wirtz die „Direktoren-Villa“ bauen, in der lange der Leiter der Grube, Wilhelm Hartmann, der aus dem Harz stammte, wohnte. Im zweiten Gebäude, heute noch durch zwei Haustüren erkennbar, befanden sich die Verwaltungsräume und eine Wohnung für leitende Beamte.

Das Bergwerk wurde 1921 geschlossen, doch der Familie Wirtz gelang es, die Grube ab 1936 noch einmal zu verpachten. Die Kölner Firma Felten & Guilleaume Carlswerk AG ließ bis zur endgültigen Schließung im Jahre 1940 noch einmal Bergbau treiben.

Nach dem Krieg betrieben Karl und Käthe Dederichs eine Gastwirtschaft in der „Direktoren-Villa“, bevor die Familie Emil Thomas das Anwesen erwarb. Das andere Gebäude gehörte lange der Familie Linscheidt, deren Vorfahren als Steiger im Bergwerk beschäftigt waren.

In den letzten Jahrzehnten wechselten beide Häuser mehrfach die Besitzer.

Aufbereitung II

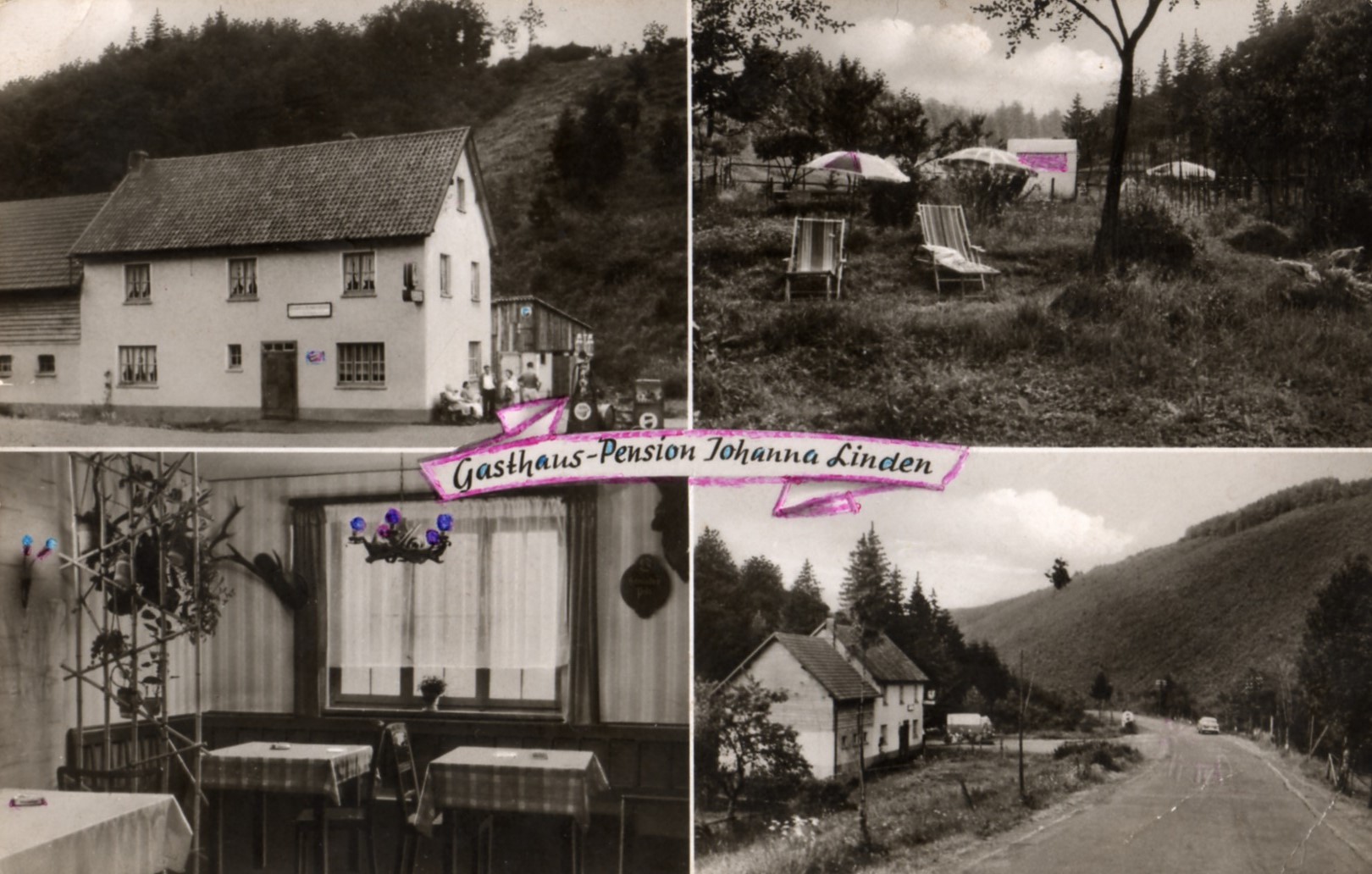

Historische Postkarte von „d’r Weisch“, 1959

Einstiegsgebäude („Huthaus“) zum Besucherbergwerk „Grube Wohlfahrt“

Höhe: 520 m ü. NHN.

Einwohner: 0 (31.12.2024)

Die wenigen Gebäude des Weilers Aufbereitung II verdanken ihren Ursprung dem Bergbau. Der Weiler liegt am Stollenmundloch (Stolleneingang) des „Tiefen Stollens“ der „Grube Wohlfahrt“. Ende der 1960er Jahre ließ die Gemeindeverwaltung den Stollen auf einer Länge von 50 Metern zerstören und sein Mundloch verfüllen. Das geschah vorgeblich aus Sicherheitsgründen sehr unfachmännisch.

Der ehemalige Gasthof Linden bzw. die heutige Gruppenunterkunft „GUT finden“ diente ursprünglich als Betriebsgebäude der Grube. Ab 1895 verkehrten Züge im Stollen, deren Lokomotiven mit Pressluft betrieben wurden. Ab 1905 fuhren elektrisch betriebene Lokomotiven durch den Stollen bis zum zweiten Betriebspunkt die „Grube Schwalenbach“ in 2,5 Kilometern Entfernung. Im Gebäude wohnten der Lokomotivführer Peter Bauer und seine Familie. Vor Ort befand sich auch der Lok-Schuppen für jeweils zwei Maschinen.

Nach der endgültigen Schließung des Bergwerks erwarben die Tochter Johanna Christina und ihr Ehemann Michael Linden das Anwesen. Dort, wo sich seit 1998 das „Grubenhaus“, das Museum des Besucherbergwerks befindet, standen Stall und Scheune der Familie.

Neben einer florierenden Gastwirtschaft führte die Familie Linden auch eine Tankstelle. In den 1960er Jahren betrieb sie illegal einen kleinen Campingplatz auf dem Gelände, der von der Gemeinde zwangsweise geschlossen wurde.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite ließen sie Fischweiher anlegen. Möglicherweise befanden sich früher dort die zwei Schmelzhütten, die in alten Aufzeichnungen erwähnt wurden. Von den Hütten existieren keine Spuren. Allerdings fanden sich dort viele Eisenschlacken, was darauf schließen lässt, dass hier Eisenerz geschmolzen wurde.

Oberhalb der Fischweiher lag zu Betriebszeiten des Bergwerks eine Bäckerei. Nichts deutet heute mehr auf dieses Haus hin.

Weiter unterhalb in Richtung Aufbereitung I und Zehnstelle steht das sogenannte „Steigerhaus“, früher demnach von leitenden Mitarbeitern der Grube bewohnt.

Daran schloss sich talabwärts die eigentliche Aufbereitung der „Grube Wohlfahrt“ an.

Talaufwärts in Richtung Rescheid erbaute der Heimatverein Rescheid e. V. 1993 das Einstiegsgebäude („Huthaus“) zum Besucherbergwerk „Grube Wohlfahrt“. Er stellte dort auch 1998 ein Fördergerüst als Blickfang auf.

Metzigeroder

Sendeanlage Eifel-Bärbelkreuz des WDR Köln

Höhe: 660 m ü. NHN.

Einwohner: 0 (31.12.2024)

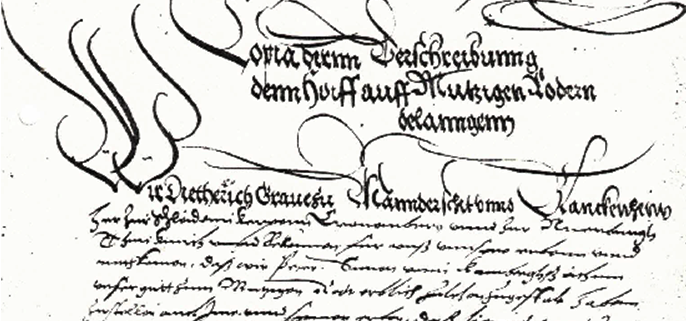

Ausschnitt einer Urkunde aus dem Jahre 1538 – Metzigeroder betreffend

Originaltext:

Copia deren Verschreibung denn Hoff auff Mutzigen Roder belanngenn (?)

Wir Dietherich Graf zu Manderscheitt und Blanckenheim her zur Schleiden, Kerpen Cronenburg und zur Nürburg thun kundt und bekennen für unß unsere erben und nachkomen, daß wir Peter Simons von Kamberg … (?) unser gutt zum Mutzingen rode erblich zu Lehen zugesthan haben …

Montag nach Invocavit (erster Sonntag der Fastenzeit / nach Aschermittwoch) 1538